Продолжение. Предыдущий день 6 — Петрова церковь, Ступови, Сопочани, Милешева

Монастырь Милешева — это не просто скучное серое здание с иконами. Это — история, искусство и память. Вера — это то, что в первую очередь стремились сломить враги, уничтожив святое. Но им это не удалось. Правда была сохранена в церковных книгах и летописях, уникальные фрески по крупицам удалось собрать, а сам монастырь всякий раз восстанавливался из руин. Милешева — живое доказательство того, как нелегко было сербам бороться за свое государство и веру. Тысячи паломников теперь приезжают в монастырь отдать дань великой истории и полюбоваться шедеврами средневекового искусства, а праздник Святого Саввы с размахом отмечается всей Сербией.

Монастырь Милешева — это не просто скучное серое здание с иконами. Это — история, искусство и память. Вера — это то, что в первую очередь стремились сломить враги, уничтожив святое. Но им это не удалось. Правда была сохранена в церковных книгах и летописях, уникальные фрески по крупицам удалось собрать, а сам монастырь всякий раз восстанавливался из руин. Милешева — живое доказательство того, как нелегко было сербам бороться за свое государство и веру. Тысячи паломников теперь приезжают в монастырь отдать дань великой истории и полюбоваться шедеврами средневекового искусства, а праздник Святого Саввы с размахом отмечается всей Сербией.

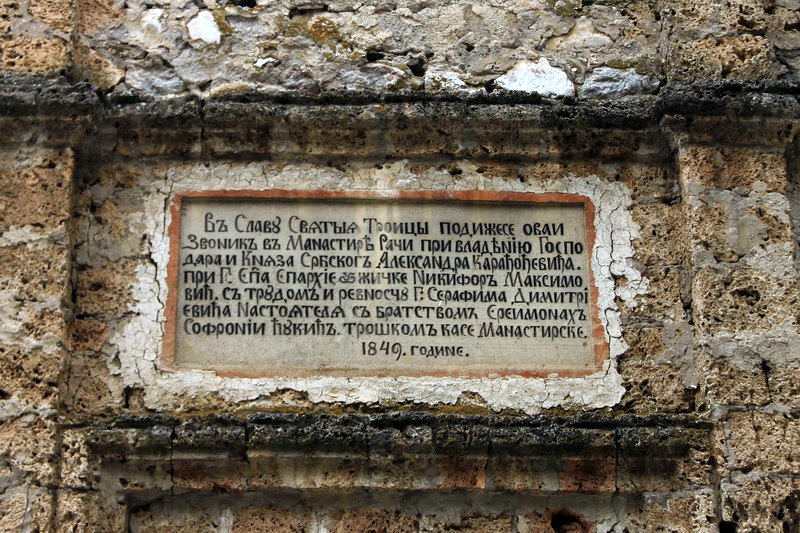

Как бы нам не хотелось, но нужно было выезжать из Милешева, впереди нас ждало еще много чего интересного. Причастившись на Божественной литургии, мы отправились через горы в монастырь Рача, основанный в 1276—1282 годах королём Стефаном Драгутином. На протяжении бурной истории Сербии монастырь трижды разрушали, поджигали и грабили, после 1459, 1690 и 1813 гг. Он был перестроен в первой половине 19 века в освобожденной Сербии князя Милоша Обреновича.

Монастырь, построенный на крайнем западе средневековой Сербии, на территории, прилегающей к границе с Боснией, где веками проходила граница между Востоком и Западом, пережил бурные события. Первоначально он выполнял функцию защитника православия от ереси богомилов, которая из Боснии распространялась в пограничных районах западной Сербии, а становясь со временем центром письменности и сербской рукописной книги, приобретал все большее значение.

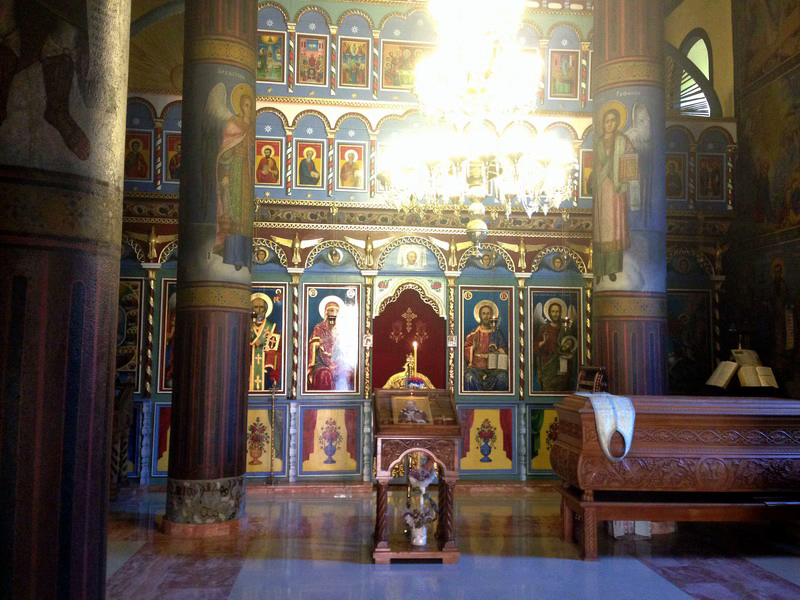

В храме монастыря хранятся мощи короля Драгутина — ктитора (основателя) Рачи.

Есть еще одна достопримечательность: Патриарх Сербский Павел до избрания на епископство был монахом этого монастыря.

Кроме того благодаря быстрой горной реке здесь разводят форель (мы, конечно же её попробовали) и есть своя гидроэлектростанция.

Мы ехали через Златибор — туристический район Сербии. Он включает в себя несколько курортных посёлков. В основном, сюда ездят, чтобы излечиться от недугов и увлекательно провести время, занимаясь спортом или путешествуя по самым красивым районам области, осматривая местные достопримечательности. Летом, Златибор привлекает поклонников туристических маршрутов и охотников, желающих поохотиться на волков, медведей, оленей, кабанов, куниц, зайцев и другую живность. Зимой же, тут можно кататься на санках и горных лыжах, благо подъёмники и ряд неплохих горнолыжных трасс, являются неотъемлемыми атрибутами здешней туристической инфраструктуры. Главным медицинским учреждением курорта служит Институт лечения щитовидной железы и реабилитации. Впрочем, кроме него в Златиборе находится немало санаториев, оборудованных всем необходимым для эффективного лечения. Что касается названия горного массива, означающего «золотая сосна», то он получил его от уникального вида сосен, растущих только в этих местах.

Благодаря тому, что мы путешествовали на микроавтобусе, мы смогли проехать (очень узкая дорога) в монастырь Челие. Точное время основания монастыря неизвестно, но народные предания связывают его строительство с королём Драгутином из династии Неманичей (конец XIII – начало XIV вв.).

В монастыре располагалась военная больница во время Первого сербского восстания (1804—1813), а в XIХ в. при правлении Милоша Обреновича была основана начальная школа, выходцем которой был Владыка Николай Велимирович.

Монастырь женский, сестры пишут иконы, а кроме того издают книги, ибо монастырь во второй половине ХХ века стал подлинным духовным центром Сербии благодаря тому, что с 1948 года и до конца дней своих (по 1979 г.) духовником монастыря был преподобный Иустин (Попович), чтимый святым в Сербии и во всем православном мире. Был канонизирован в 2010 г. как Юстин Новый (Челийский), святитель Сербской православной церкви. Здесь он жил, писал свои богословские труды и ежедневно служил литургию, молясь о спасении рода людского.

Это великий сербский богослов, философ, духовный писатель. Учился в Санкт-Петербургской Духовной Академии, Оксфорде, Афинском Университете. Близок к русской религиозной философии, неопатристике. Преподавал в сербских духовных учебных заведениях. Миссионер. Один из основателей Сербского Философского Общества. Автор многочисленных духовных произведений, в том числе трёхтомной «Догматики Православной церкви» и двенадцати томов «Житий святых».

Почитать труды прп.Иустина Поповича можно здесь, здесь или здесь.

На том месте где стоял рабочий стол его и похоронили. Мощи сейчас лежат в храме, а могилку так и оставили на месте трудов святителя.

Неподалеку от монастыря Челие находится село Лелич, где родился и жил другой великий серб — святитель Николай (Велимирович). Туда мы и отправились на ночлег.

Святитель Николай Епископ Охридский и Жичский, богослов, философ, организатор народного, так называемого богомольческого движения, почетный доктор нескольких мировых университетов. Родился в многодетной крестьянской семье. Получил прекрасное образование, в частности окончил философский факультет Оксфорда, Санкт-Петербургскую духовную академию.

Во время Первой мировой войны Николай Сербский окормлял солдат, до конца войны отдавал всё свое жалованье раненным.

В 1920 г. поставлен епископом Охридской епархии.

В 1934 г. епископ Николай назначен владыкой Жичской епархии. Во время своего архипастырства Николай Сербский сделал очень много для духовного просвещения сербов, миссионерства. Николая Сербский нес Благую Весть и за пределами: он много проповедовал, читал лекции в Европе, Америке.

Во время Второй мировой войны нацисты посадили его в Дахау. Из-за прихода к власти в Югославии коммунистов Николай Сербский был вынужден эмигрировать в Америку.

Последние дни Николая Сербского прошли в русском монастыре святого Тихона в штате Пенсильвания, где он и скончался. Николая Сербского называют Новым Златоустом. Действительно, творения святителя отличаются поэтичностью, образностью, красноречием. Его почитают в Сербии повсеместно. Повсюду: в каждой церкви, в каждом книжном магазине есть его книги.

Почитать его труды можно здесь, здесь и здесь.

В конце 20-х годов стараниями владыки Николая, его отца Драгомира и их земляков в их родном селе была построена церковь Николая Чудотворца «Богу во славу, а всему народу на пользу». Теперь приходской храм претворен в монастырь, и там покоятся нетленные мощи святителя Николая Сербского. Владыка Николай упокоился 18 марта 1956 г. и был похоронен в сербском монастыре в Либертвилле, близ Чикаго. Его мощи были перенесены в Лелич из Америки 12 мая 1991 г. и находятся в ковчеге у южной стены храма. Перенесение мощей было великим праздником сербского народа, и с тех пор Лелич стал местом паломничества православных сербов.

(1036)