В июле-августе 1867 г. Чарльз Латуидж Доджсон (1832-1898), более известный под псевдонимом Льюис Кэрролл, по приглашению своего друга и коллеги Генри Парри Лиддона (1829-1890) совершил вместе с ним поездку в Россию. Это путешествие было предпринято не из одного лишь желания повидать далекую и в те годы мало известную в Англии страну. Оно имело целью установление более тесных связей между Англиканской и Русской православной церквами и было приурочено к пятидесятилетию пастырского служения главы Русской православной церкви, митрополита Московского Филарета, которое праздновалось 17 августа в Троице-Сергиевой лавре и широко отмечалось по всей России.

Заметим, что знаменитые «Приключения Алисы в Стране чудес» уже вышли в тот год из английской печати, Кэрролл был на пороге всемирной славы, а до первого русского перевода оставалось еще двенадцать лет. Но громкая русская слава ждала «Алису» только в середине 1960-х.

Представьте, что пытливый оксфордец, впервые покинувший свою Англию, ехал сюда и для того, чтобы передать в год 50-летия епископского служения московского митрополита (ныне прославленного Святителя Филарета) приветственное письмо от епископа Оксфордского Самуила, представьте, что Кэрролл ежедневно посещал богослужения в монастырях и храмах первопрестольной.

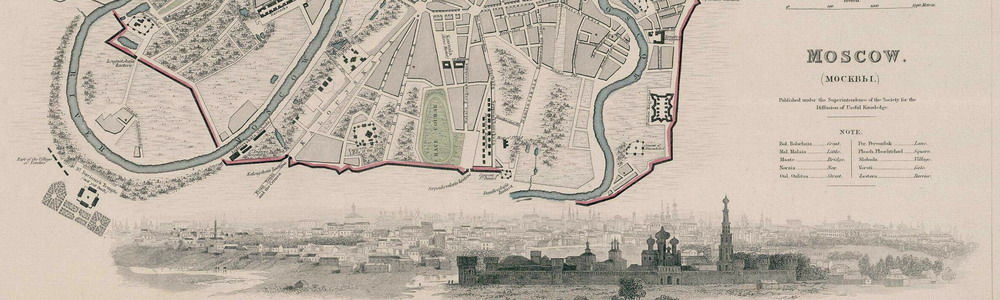

5 августа (понедельник) День посвятили осмотру города. Встали в 5 и отправились к 6-часовой службе в Петровском монастыре; по случаю годовщины освящения храма служба была особенно торжественной. Музыка и вся обстановка были чрезвычайно красивы, но служба оставалась во многом мне непонятной. Присутствовал епископ Леонид, которому принадлежала главная роль в обряде Причастия; причащали всего одного ребенка, а более — никого. Мы с интересом наблюдали, как по окончании службы епископ, сняв перед алтарем роскошное облачение, вышел в простой черной рясе, как толпились на его пути люди, чтобы поцеловать ему руку. После завтрака, когда стало ясно, что дождь зарядил надолго, мы решили заняться осмотром интерьеров; то, что мы увидели, описать словами невозможно. Мы начали с храма Василия Блаженного, который внутри так же причудлив (почти фантастичен), как снаружи; гид там самый отвратительный из всех, с кем мне когда-либо приходилось иметь дело. Его первоначальный замысел состоял в том, чтобы прогнать нас сквозь храм со скоростью 4 миль в час. Увидев, что это не удается, он принялся греметь ключами, топтаться на месте и шаркать ногами, громко петь и бранить нас по-русски, словом, только что не тащил нас за шиворот дальше. Прибегнув к простому упрямству и удобной глухоте, мы все же умудрились сравнительно спокойно осмотреть эту церковь, или, вернее, группу церквей, расположившихся под одной кровлей. У каждой из них свои особенности, но общими для всех являются позлащенные врата и живописные фрески, покрывающие все стены и уходящие высоко в купол.

Представьете, они ездили и в Троице-Сергиеву лавру!

12 августа (понедельник) Епископ любезно поручил одному из студентов-богословов, говорящему по-французски, показать нам монастырь, что тот и проделал с большим рвением; среди прочего, он повел нас смотреть подземные кельи отшельников, где некоторые из них живут многие годы. Он подвел нас к дверям двух таких обитаемых келий; когда мы стояли со свечами в руках в темном и тесном коридоре, странное чувство стеснило нам грудь при мысли о том, что за этой узкой и низкой дверью день за днем проходит в тиши и одиночестве при свете одной лишь крошечной лампады жизнь человеческого существа… Вместе с епископом мы вернулись поздним поездом в Москву, проведя в монастыре один из самых памятных дней нашего путешествия. За обедом в Троицкой гостинице нам удалось отведать два истинно русских угощения: горькую настойку из рябины, которую пьют по стакану перед обедом для аппетита (она называется «рябиновка») и щи — к ним обычно подают в кувшинчике сметану, которую размешивают в тарелках.

А в Петербурге:

28 июля (воскресенье) Утром мы пошли в великий Исаакиевский собор, но разобраться в службе, которая велась на церковно-славянском, было делом безнадежным. Никаких музыкальных инструментов, которые бы помогали песнопениям, не было, но певчим удалось создать чудесное впечатление с помощью одних только голосов. Церковь представляет собой огромное квадратное здание, заканчивающееся четырьмя равными частями, в которых размещается алтарь, неф и трансепты, над средней частью возвышается огромный купол (снаружи полностью покрытый позолотой), и окон настолько мало, что внутри было бы совсем темно, если бы не множество икон на стенах, с горящими перед ними свечами. Судя по всему, для каждой иконы изначально предназначены только две большие свечи, но рядом стоят подсвечники для маленьких свечек, и эти свечки ставят те, кто молится пред образами,— каждый приносит с собой свечку, зажигает и вставляет в подсвечник. Единственное участие, которое прихожане принимали в службе, заключалось в том, что они кланялись и крестились, иногда стоя на коленях и касаясь лбами пола. Можно было бы надеяться, что все это сопровождается чтением молитвы, но вряд ли это могло бы быть во всех случаях: я видел, как это делали совсем маленькие дети, и выражение их лиц ничем не выдавало, что они делают это осмысленно, а одному маленькому мальчику (которого я заметил днем в Казанском соборе), чья мать заставила его стать на колени и коснуться лбом земли, было не больше трех лет. Все они кланялись и крестились перед иконами, причем не только там,— когда я стоял снаружи, дожидаясь Лиддона (я вышел на улицу только что началась служба), то заметил, что огромное количество людей делали это, проходя мимо дверей храма, даже если находились в этот момент на противоположной стороне невероятно широкой улицы.

Дневник был издан по-русски в переводе Нины Демуровой лишь в начале 2000-х. Почитайте, не пожалеете…

Читать Льюис Кэррол « Дневник путешествия в Россию в 1867 году»

Сайт, посвященный Льюису Кэрроллу

(677)